「脱サラして農業をしたい!!」

と思ったことのある人は少なくないと思います。でも真面目に考えると勤めている会社を辞めるのは骨が折れるし、素人が農業で生計を立てられるのか不安しかありません。実際、脱サラして就農したけどうまくいかず崖っぷちに立っているような方の話も数多く耳に入ります。

…それでも農業がしたい、一歩踏み出したい。崖っぷちから見える景色は綺麗かもしれない。

ありがたいことに今の日本には新規就農を応援してくれる制度があります。今回はどんな制度があるのか、就農までのルートはどのようなものがあるのかをご紹介します。

こんな人に読んでほしい↓

| ・新規就農に興味があり初手を知りたい

・新規就農に関連した制度を知りたい ・地域おこし協力隊について知りたい |

まずは心構え

「新規就農 」とgoogle検索に入力してみてください。検索候補の中に「新規就農 地獄」と出てきます。

農業は甘くありません。肉体的・精神的に疲弊します。ものすごく頭も使います。正直、会社に就職して営業や事務仕事をしたほうが、安定した生計で気が楽だし体への負担も少ないと思います(ケースバイケースですが)。

農業に就くデメリットを挙げればキリがありません。

- 安定した生計を立てずらい

- スケジュールが天候に左右される

- 農作業は重労働が多くてつらい

- 田舎に住むことになる

- ケガが多い

- 日焼けする

- 虫が多い

- うんこ

- くさい

などなど

特に動物を扱う畜産農家はケガがつきものです。牛や羊は基本的にはおとなしいですが、興奮した時や発情している時には攻撃的になることもあります。人間との体格差もあります。品種によりますが、大人の牛は体重約500kg〜1,000kg、羊は大人のメスで約60kg、オスでは100kgを超えることもあるので、ちょっと足を踏まれただけでも相当痛いです。農業機械による事故もあります。この場合、命に関わる重大な事故が多いです。指や片腕を失ってしまうこともあり得ます。

こういったリスクやデメリットと自分の求めるものを天秤にかけてください。たとえシャンクスになったとしても得たいものがありますか。

新規就農者数の現状

2020年の新規就農者調査結果によると

新規就農者は、5万3,740人で前年に比べ3.8%減少しています。

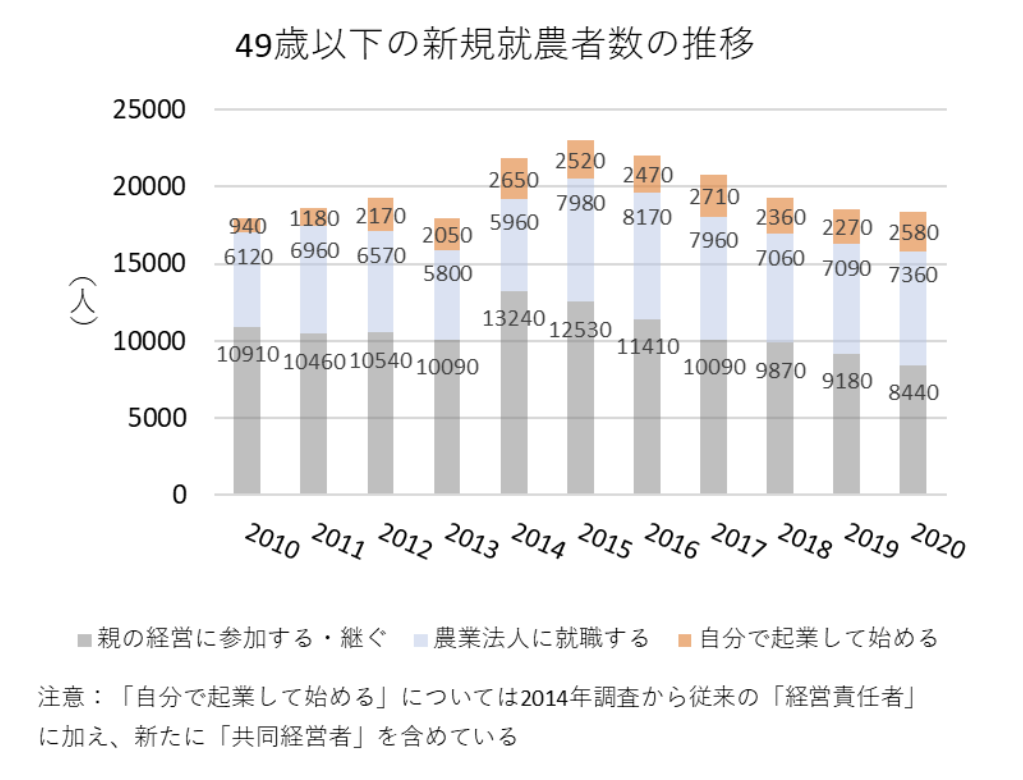

このグラフは農林水産省の令和2年新規就農者調査結果をもとに作りました。ここで注意していただきたいのが、「自分で起業して始める」については2014年調査から従来の「経営責任者」に加え、新たに「共同経営者」を含めていることです。

このグラフは農林水産省の令和2年新規就農者調査結果をもとに作りました。ここで注意していただきたいのが、「自分で起業して始める」については2014年調査から従来の「経営責任者」に加え、新たに「共同経営者」を含めていることです。

新規就農の案内パンフレット、webサイトなどには同データをもとにしたグラフが載っていますがこの注意点が記載されていないことがあります。少しギミック的ですね。

49歳以下の新規就農者は下記のようになっています。

新型コロナの影響もあるのでしょうか。一時的に増加したものの現在は減少傾向にあるようです。仲間が少なくなって心配と思うか、ライバルが少なくてラッキーと思うか…なんとも言えません。

新規就農までのフローチャート

新規就農への道は人それぞれです。一番重要なのは自身の手足で情報を集め、自分のやりたいことをやるにはどうしたらいいか考えることです。

参考までに農家の地盤が全く無い人が就農するにはどうしたらいいのかをフローチャートにまとめました。

新規就農相談センターとは

新規就農相談センターという組織が各都道府県に設置されています。

主な業務は4つです。

- 新規就農関連の情報提供

- 農業体験・研修の支援

- 農業法人への就農支援

- 独立就農支援

自分のやりたい農業のイメージが漠然としている場合には、まずは無料相談できる都道府県の新規就農センターで相談してみるといいです。現場の農業指導経験もある専門の相談員の方が丁寧に相談に乗ってくれます。新規就農相談センターでは、全国の新規就農者への研修に意欲的な農業法人の求人情報を一元的に管理していたり、農業インターンシップや農業体験の情報も入手できます。

相談に行くと、どのような作物を作りたいのか、もしくはどこへ移住して農業をやりたいのか、いずれかの希望を聞かれます。作目や移住先の希望がなく漠然と農業がしたい、地方へ移住したいという希望の場合には「お試し移住」「農業体験」のプログラムを運営している「青年農業者等育成センター」を紹介してもらったり、各自治体が大都市で定期的に行なっている移住フェアや「新・農業人フェア」を紹介してもらえます。さらに具体的な地元の農業法人への研修や就職、地元の農業大学校への入学などの情報もあります。

農業法人に就職するルート

独立をせず農業法人へ就職する場合です。メリットは働いて収入を得ながら実践的な農業が学べること。デメリットとしては、法人への就職となるため、必ずしも希望する栽培技術が学べるとは限らない(営業や配送、梱包などの専任の担当になる場合がある)ことです。

新規就農者が農業法人へ就職する場合、給料は月額15〜20万円程度ということがほとんどで、数ヶ月から数年の勤務を研修と捉えて、その後に独立就農を目指す場合が多いそうです。自分が、独立を目指して研修の目的で就職するのか、法人への就職が目的なのかを明確にする必要があります。

作物の生産栽培だけでなく経営や加工・販売までを実地で学べる機会がある場合も多いですが、やりたい農業の方向性が一致している法人を選ぶことが重要になります。

独立就農へのルート

自営業としての新規就農へ至るルートには大きく分けて5つです。

1, 上記のように農業法人に就職してから独立するルートです。

2, 希望の作目や移住先に従って就農相談センターに、その作目の主要産地で新規就農者に生産の指導ができる指導農業士を紹介してもらったり、研修先の学校や農家、地域の農業委員会を紹介してもらうパターンです。主要産地であれば、その作物の生産指導ができる指導農業士も多く出荷体制も整っているため、販売先の確保ができて生活のメドが早期に立ちやすいメリットがあります。

3, 自治体が地域の特産の主産品目の生産者を募集していて、そのための研修制度や宿舎も自治体が整備して受け入れるという求人へ応募するパターンがあります。各県の主要産地で、農地と宿舎も用意されており、1〜2年は研修期間として指導農業士の指導を受けて生産し、その間は月額15〜25万程度の給料を受け取れるという方式です。野菜や果樹だけでなく、酪農での募集も地方自治体によるこのパターンが多いようです。

4, 後継者のいない農家の経営を引き継ぐという農業経営の第三者継承パターンです。農地や施設のほか技術やブランド、経営ノウハウなどを含めた「農業経営資産」を一定期間の技術・経営実践研修(最長2年)を経て、移譲を受けます。主に、施設設備に投資が大きい果樹園や酪農で有効とされています。

5, 地域おこし協力隊の隊員になるパターンです。次の項でご紹介します。

地域おこし協力隊とは

任期後には定住を期待

地域おこし協力隊とは2009年度に始まった「都市部の若者らが地方自治体の募集に応じて委託を受け、一定期間、地方に移り住み、住民の生活支援や地域の活性化などに取り組む活動を行う制度」のことです。

任期はおおむね1〜3年で活動内容は様々で地域ブランドや地場産品の開発・販売・PRなどといった地域おこしの支援、住民の生活支援、そして農林水産業への従事など、その地域の活性化につながる活動をします。そして任期満了後には、協力隊員はその地域へ定住したり、定住できなくても新しい取り組みの拠点にするなどの定着が期待されています。

2021年度の全国の地域おこし協力隊の隊員数は、前年度から455名増の6,015名、受入自治体数は前年度から20団体増加し、1,085団体となったそうです。任期終了後、およそ65%の隊員が同じ地域(活動市町村またはその近隣市町村)に定住しており、活動市町村内に定住した者(4,292人)のうち41.4%(1,779人)が起業、39.1%(1,678人)が就業、11.5%(495人)が就農・就林しています。その中で畜産業に就職したのは21人です。

資料:総務省「令和3年度 地域おこし協力隊の隊員数等について」(2022.3.18)

給与をもらいながらじっくり農業研修ができる

地域おこし協力隊の制度では、国から協力隊一名につき年400万円を上限に自治体に補助金が交付され、隊員にはここから給与が支払われる仕組みです。給与額は自治体や仕事内容によっていろいろです。

農業が主産業という地域では、完全に就農を視野に入れた協力隊員の募集も少なくありません。任期中は自治体の臨時職員として雇用され、給与をもらいながら農業研修を行なって、任期終了後に地域で就農するという形になります。地域をじっくり知ることができ、また自分のことも地域の人に十分知ってもらうことで信頼関係を築きやすく農地や住宅の確保もスムーズに進む可能性があります。

実際の事例として、まずは農部門の地域おこし協力隊として移住し、最長の3年間で地縁を作り、任期後は「農業次世代人材投資資金」を活用して就農準備をしつつ地域に働きかけ、農地を取得する目処を立てられたという人もいるそうです。

情報収集は、全国の自治体が発信する地方移住情報を集めた「移住・交流推進機構(JOIN)」というサイトでできます。これまでの経験や関心の高い分野から活動領域(農林水産業・医療福祉・観光・教育など)を選んで地域を選択します。

待遇は自治体によりますが一番多いのが月額報酬14〜20万円ほどの固定給で、各種保険の手当もあり、住居は当該自治体が用意したり住宅手当が出ることがほとんどのようです。多くが年間1〜3名程度の募集となっています。

応募する前に気をつけたいこと

「地域おこし協力隊」とはいっても、地域の人々にとって最初は「見知らぬよそもの」です。農村へ移住する場合には、地域の文化や習慣への敬意と愛着を持って、積極的に交流することが欠かせません。応募する前にその地域を訪問し、実際に暮らすことを想定してみて回ることが重要となります。

また、受け入れ側の体制や心構えには地域差が大きいことも事実で、この制度は行政が募集・採用して地域での仕事を協力隊に委託するものなので、まずは地域の各団体や民間企業との連携がうまく取れている自治体、特にこれまでも継続的に受け入れ実績のある市町村を選択すれば安心です。

また、任期満了後は給与がもらえなくなるので定住するつもりなら生計を立てる手段の確保を任期中に行うことが必要となります。就農・起業の準備、就職活動などに、自治体が柔軟に対応してくれるかもポイントです。

地域おこし協力隊に応募する際のポイント

- 事前にその地域を訪問して暮らせるかどうか体験する

- 受け入れ実績がある、定住者のいる自治体を選ぶ

- 活動内容が具体的で、地元の団体や企業と連携が取れている自治体を選ぶ

- 自治体の採用担当者に活動内容や待遇についてよく質問する

独立を支援する制度

研修や地域おこし協力隊などで実践経験を積んだら独立です。

新規就農者をサポートしてくれる制度には以下のものが挙げられます。

- 農業次世代人材投資資金(2012年度開始)

就農前の研修を後押しする「準備型」と就農直後の経営確立を支援する「経営開始型」がある。49歳以下のものが対象。

「準備型」:都道府県立農業大学校や、先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農希望者が対象。交付額は年間150万円、最大2年間。

「経営開始型」:市町村が作成する「人・農地プラン」に位置付けられる新規就農者が対象。交付額は年間最大150万円、最長5年間。

- 青年等就農計画制度(2014年度開始)

申請者が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる。例えば長期無利子、長期低利子の資金の融資。

対象は、その市町村の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等※であって、青年等就農計画を作成して市町村から認定を受けることを希望する者。

※ 青年(原則18歳以上45歳未満)、知識・技能を有する者(65歳未満)、これらの者が役員の過半を占める法人

※ 農業経営を開始してから一定期間(5年)以内のものを含み、認定農業者を除く

人・農地プランの中心経営体等に対し、農業用機械等の導入を支援。

米、麦、大豆等の作物を生産される方の経営安定を支援。

経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に規模の拡大を図る取組等を、税制面から支援。

農協等が機械設備や農業用ハウスを取得し、人・農地プランの中心経営体に位置付けられた認新規就農者に利用させる場合、その固定資産税を軽減します。

まとめ

新規就農を考えている人はまず情報収集が必要です。そして新規就農相談センターへ足を運びましょう。

希望の移住先があったら積極的に農業体験・研修に申し込み、実際にやっていけるか体験しましょう。

会社を辞めるのはその後です。

自分が農業で成功できるのか、移住先でうまくやっていけるのか不安で、なかなか最初の一歩が踏み出せないかと思います。しかし農業は体力が必要です。若い方が有利です。早めに行動した方が吉なのかもしれません。

参考資料

・イカロスMOOK「就農と農ライフのためのガイド 新いまこそ農業」(2017)

・農林水産省「令和2年新規就農者調査結果」(2022)

・総務省「令和3年度 地域おこし協力隊の隊員数等について」(2022)

・農林水産省「新規就農の促進」