ガソリン価格が高騰、食品の値上げ、スタバの値上げ・・・などなど聞きたくないニュースが耳に入ってきます。もちろん畜産業界も大きな影響を受けており、家畜のエサ(飼料)の価格が2022年に入ってからも高いままの状況が続いています。

新規就農を目指す者からすると今後の動向が気になります。

今回は「なぜ飼料価格が高いのか」をイラストを使いながら簡潔にご紹介します。

こんな人に読んでほしい↓

| ・飼料について知りたい

・飼料価格の高騰について簡単に知りたい |

「飼料」とは

飼料とは家畜のエサです。牛・羊・山羊・馬などは草食動物、豚・鶏は雑食動物でそれぞれ食性が異なるので飼料の種類も様々なものがあります。

飼料は大きく3つに区分されます。

- 濃厚飼料:穀物や動物性原料のものなど

- 粗飼料:青草や乾草、稲わらなど

- 特殊飼料:塩、カルシウムなど

草食動物は基本的に草を食べていれば生きていくことができます。しかし、家畜として人間の目的(成長スピード、肉量など)に合わせた成長をするには草だけでは足りなくなるので穀物なども与えます。

大雑把なイメージですが「濃厚飼料」はおかず、「粗飼料」は主食です。

そして濃厚飼料をバランスよく混ぜ合わせて消化しやすいように形成したものを「配合飼料」と言います。

配合飼料は畜種別に「早く大きくなってほしい」「肉をたくさんつけたい」などといった目的にあわせた商品が販売されています。いちいち何種類もの飼料を混ぜる必要がなく便利で、しかも家畜がおいしいと感じるように作られているので多くの畜産農家が使用しています。

日本における飼料 〜輸入に頼っている現状〜

日本は飼料の自給率が低く、海外からの輸入に大きく頼っているのが現状です。2020年度(概算)の飼料自給率は25%、うち粗飼料自給率は76%、濃厚飼料自給率は12%となっています。

なので日本に流通する飼料、特に濃厚飼料の価格は、海外の飼料価格がほぼダイレクトに影響します。

近年の飼料価格の動向

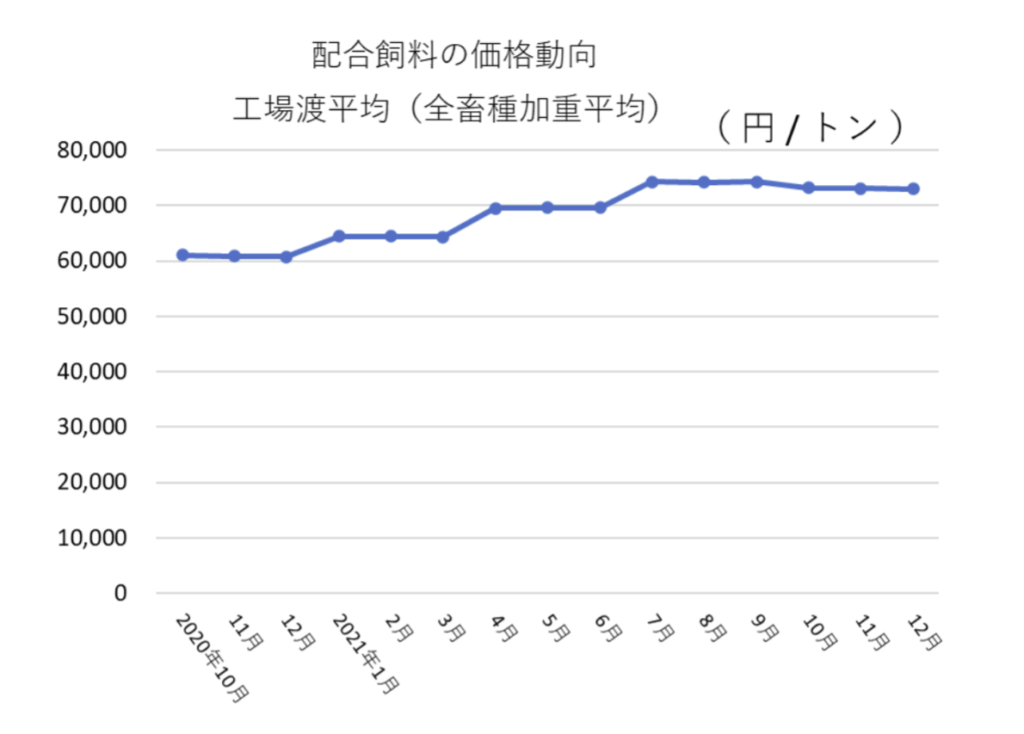

配合飼料はトウモロコシや大豆など様々な穀物を混ぜ合わせているので濃厚飼料の価格を知る時に指標となります。下記のグラフをご覧ください。

2021年12月は 73,026 円/トン で前年の同月に比べて120%も上昇しています。

資料:農林水産省「流通飼料価格等実態調査」および(公社)配合飼料供給安定機構「飼料月報」

飼料価格の高騰理由

近年までの飼料価格の動向は以下の通りです。

- 2006〜2008年にかけては米国におけるトウモロコシの燃料エタノール向けの需要の急増により上昇したが2009年には低下した。

- 2012年に米国中西部の大干ばつによるシカゴ相場の高騰とその後の円安の進行等により上昇。

- 2016年からは米国の豊作により低下と、作柄悪化と豊作などにより上昇と低下を繰り返す。政府はその都度、配合飼料価格安定制度の通常補填と異常補填の発動(115%の上昇)や経営安定対策により影響緩和を図ってきた。

現在の飼料の高騰理由は以下のことが挙げられます。

- トウモロコシのシカゴ相場(世界の飼料価格の指標となる相場)が、2020年9月以降、中国向けの輸出成約の増加や南米産の作況悪化懸念などにより上昇し、投機的な動きもあり2021年4月末には約8年ぶりに7ドル/ブッシェルを突破し、2022年1月現在でも堅調な原油価格やバイオエタノール生産の増加などから、6ドル/ブッシェル程度で推移。

- 大豆油かすのシカゴ相場についても、2020年9月以降の中国の飼料需要の拡大等により上昇し、世界的な需要増等から2022年1月現在も400ドル/t台前半で推移。

- 海上運賃(フレート)は2020年5月には40ドル/tを下回っていたが、新型コロナからの経済回復に伴う需要増加により一時は79ドル/tまで上昇し、2022年1月現在でも67ドル/t程度で推移。

- 為替相場は2021年から円安傾向となり、2022年1月現在は116円/ドル程度で推移している。

まとめ

簡単にまとめると飼料価格が高騰している主な理由は以下の4点です。

- 原油価格の高騰 → バイオエタノールの需要増 → トウモロコシの需要増

- 中国の需要・購買力が上昇 → 価格競争

- 新型コロナからの経済回復に伴う運賃の上昇

- 円安ドル高

今回は配合飼料の価格を参考にしましたが、粗飼料(乾草)の価格も高騰しています。乾草が高すぎて入手できずに廃業した農家もあると噂に聞きます。そのため輸入飼料の依存を減らすべく自給飼料の増産が求められています。

農林水産省は令和12年度目標として粗飼料自給率を100%、濃厚飼料自給率は15%として、全体では34%の飼料自給率目標を設定し、さまざまな施策を計画・実行しているところです。

将来独立を目指す身としては、飼料の入手はとても大きな問題です。今後の動向にも注目しつつ自分達でも飼料を生産できる体制を作れるようになりたいと思っています。

参考資料

- 中央畜産会「畜産コンサルタント」 2022.3 No.687

- 農林水産省「流通飼料価格等実態調査」および(公社)配合飼料供給安定機構「飼料月報」